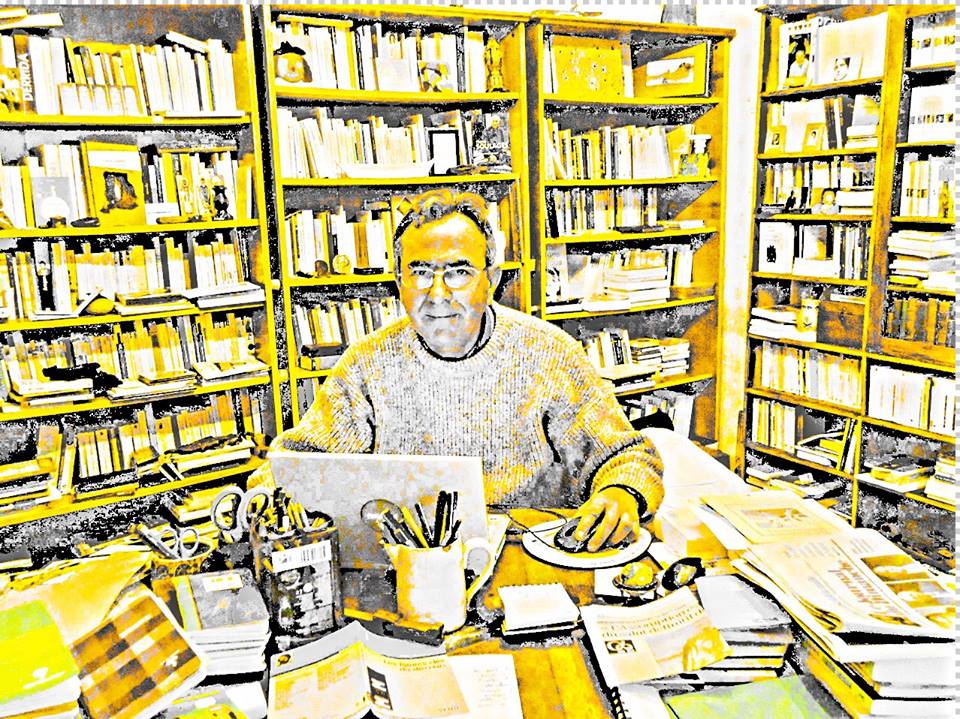

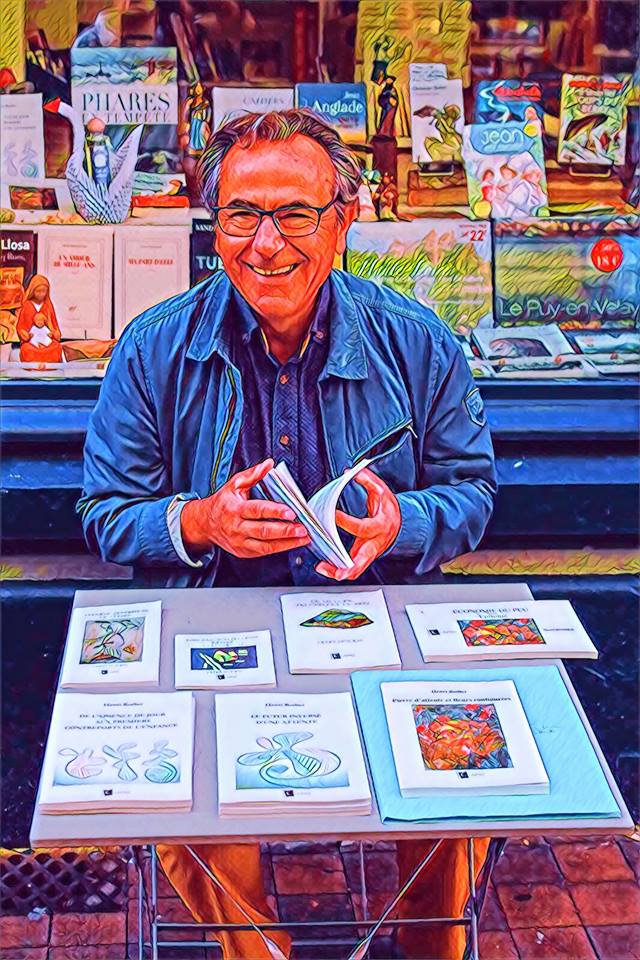

Auteur/autrice : Henri Rodier

Lecture de cinq poèmes à l’occasion de la journée de Noël 2019

La maison qui m’habite est la fleur suspendue d’un clocher

De l’absence de jour aux premiers contreforts de l’enfance

« Des garçons grimpent sur les troncs

Des platanes alignés le long d’un chemin

De peur qu’ils tombent

On a mis des matelas pneumatiques

Une fontaine servant d’abreuvoir

Se trouve tout près d’un moulin

La roue de pierre toute ronde

Gît sous l’épaisseur des feuillages

Dès les premiers déblaiements

Un souffle sort d’une fissure »

Réponse de la petite fille au grillon

« La petite fille secoue la tête

Non trois fois non je n’irai pas

Ne dis pas que je vis ne dis pas que je rêve

Je peux bien me passer de ce qu’on m’a promis

Mais grandir ça jamais je ne bougerai pas

Ma vie est ici au milieu des guarrigues

Et pourquoi voudrais-tu que j’aille voir ailleurs

Les autres sont trop grands

Pas un seul ne passerait une lucarne

Dans la vie que je suis toute seule d’attendre

Le ciel est bleu et j’ai faim de tartines de miel

Si jamais je devais grandir plus que mon âge

C’est toute la raison qui prendrait le dessus

Et moi je ne veux pas devenir raisonnable

Je veux naître à l’envers de la suite des jours

Rien ne me fera changer de taille ni d’avis

Je veux franchir le réveil de l’enfance

En gardant dans l’exil

La couveuse du temps qui court »

Henri Rodier

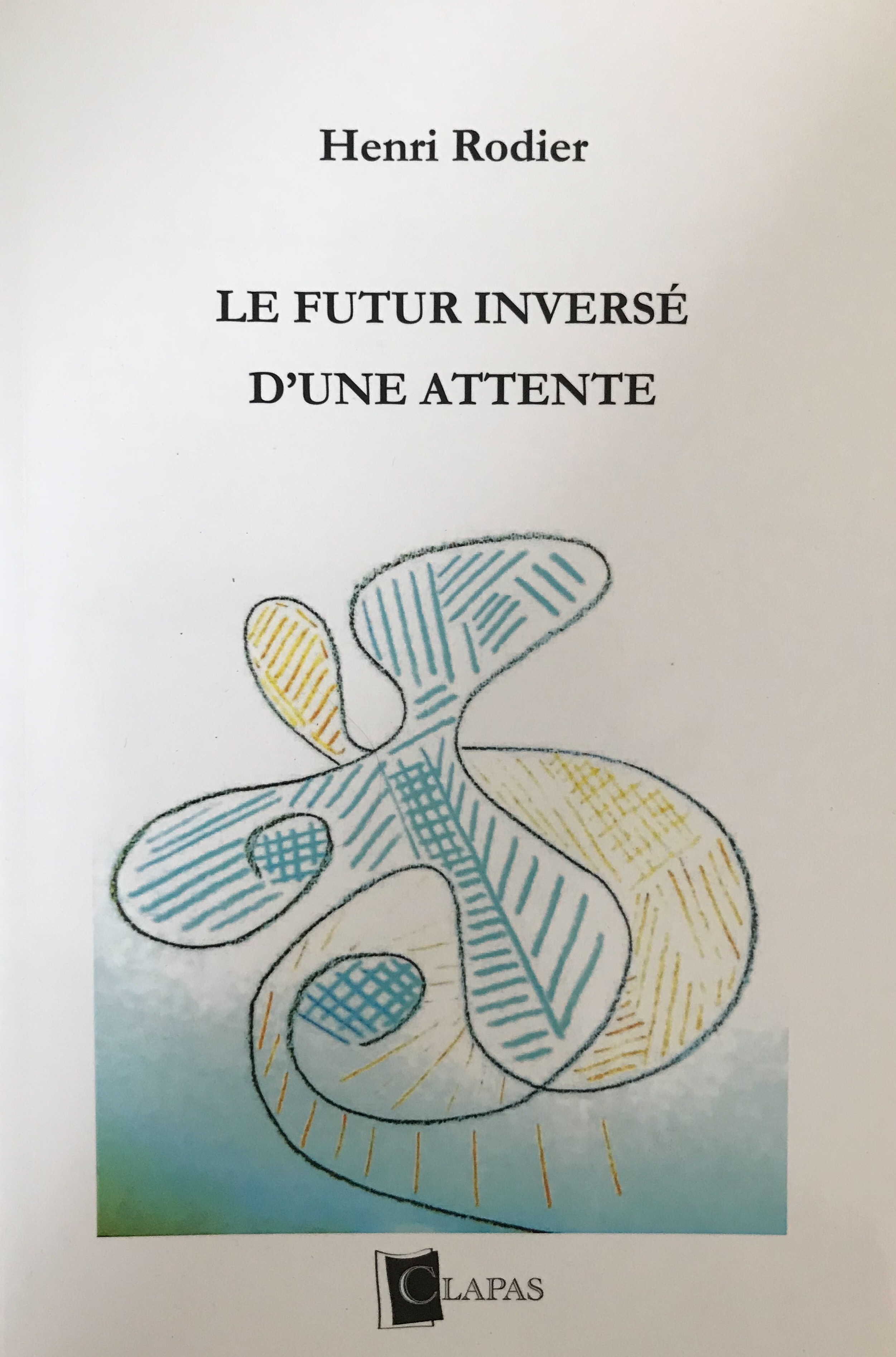

Le futur inversé d’une attente

« Actant le réel en tant qu’existence d’un monde, le futur inversé d’une attente peut se comprendre comme une tentative pour rejoindre la part de soi-même qui ne verra jamais le soleil. »

« Il y a des êtres dont la naissance ne fait aucun doute

D’autres ne naîtront jamais tout à fait

Certitude des êtres qui ne doutent de rien

Fragilité de ceux qui avancent en reculant

Ils prendront le futur dans le sens inversé d’une sphère

Plongeront le présent vers les rives de l’incréé »

Ne rien dire – Une lecture dansée de la poésie d’Henri Rodier

Première partie :

Deuxième partie :

Comprendre la poésie – Henri Rodier (Emission RCF février 2018)

Rencontre d’Henri Rodier avec Jean-Marc Ghitti autour de la parution de deux nouveaux recueils

Rencontre avec le poète Henri Rodier

Mes ami/es, mes sœurs, mes petits frères,

« Soyez au fond de la douce lumière qui depuis toujours veille en silence sur nous un peu chacun de ce vent calme qui sur la joue des poètes a soufflé. Il n’y a pas de temps à perdre. On dit que le sable va disparaître, qu’on assassine des éléphants, que les arbres, ces grands seigneurs, dont les feuillages la nuit murmurent en silence, périssent comme des esclaves vendus au plus offrant. Mes ami/es, mes sœurs, mes petits frères, au-delà de cette amitié qui nous unit à la communauté invisible des êtres chers vivant au milieu de la nuit, il n’y a pas de jours qui ne puissent se lever sans le bruissement pensif des incertitudes, pas de mots non plus qui ne puissent unir notre action aux monades de l’herbe et aux doutes des vagabonds. Nous sommes seuls. Quelquefois le matin je vois de la lumière, j’approche en vain, je cours, je m’agite, je fais du bruit. Il faut continuer, reprendre la besace et pour un bout de chemin ensemble se contenter de la mie partagée d’un pain. Nous sommes seuls comme ces caravanes dont pour toujours les étoiles illuminent les campements. La terre est notre séjour dans le ciel. Il n’y a pas d’autres pays, d’autres paysages que de penser à travers les portes entr’ouvertes ce qu’a d’universel l’intervalle où communique chacun de nos minuscules jardins. La liberté d’aller et venir ensemble est commune à notre idéal. Nous trouvons dans la perfection de ce que demain nous allons entreprendre la force intrépide de vivre entre nous séparés. Chanter ne sert à rien si ce n’est pour changer le monde. Rapprocher ceux qui ont soif d’absolu du peuple des timbales et des fontaines en paucité. Mes ami/es, nous sommes seuls dans la pensée comme une barque en pleine utopie de vivre, un prisonnier dans sa bulle attendant une goutte d’eau, un rameau venue du dehors pour s’évader des artifices qui marquent à jamais le tapis de nos intentions. Ne dormez pas. Un jour j’ai goûté au soleil sur la branche d’un arbre. Il n’y avait plus rien que le ciel au dessus des nuages mais la terre abondait de visages et j’ai voulu descendre pour aller écouter de plus près les coquillages enfantins qui mènent de la vie prénatale à la joie. Si tous les éléphants devaient disparaître je serais si seul aujourd’hui que la vue encore d’un trompe l’œil me ferait aimer leur science à des années lumière de nos égarements. Mes ami/es, mes sœurs, mes petits frères, ne voyez nulle possession au désir aujourd’hui que j’ai de vous attarder. Un mot de vous et c’est la sororité d’un oiseau qui parle, un impossible retour que j’entends des îles enchantées. Les poèmes sont des actions foudroyantes, des vertiges d’indécente beauté. Il dérangent parce qu’ils n’ont rien à perdre. Ce qu’ils donnent est sans retour partagé. Ils n’ont ni lieu pour se répandre ni frontière pour se protéger. Leur langage est celui de l’étrange. Leur beauté celle qu’on ne verra jamais ailleurs que là où il faut rien attendre. Et tout donner puisqu’on a que deux yeux pour rire. Quelquefois pudiquement se mettre à pleurer. » Henri Rodier